以前の Ver. 1.2.3 から Ver. 2.5.1 になって Random Write の測定値が極端に違っています。

左が Ver. 1.2.3 で 右が Ver. 2.5.1 です(最新は 2.5.2 になっていますが、2.5.1 と結果は同じです)。

同じ SSD を同じ時間帯で測定して明らかに Random Write 値が違うのです。

ちなみに同じ 970 EVO Plus を CrystalDsikMark 7.0.0(以下 CDM とする)で測定された方の結果は次のようになっています。

内蔵 PCIe スロットに装着しての測定値なので、外付けよりもいいスコアなのは当然ですが、Random Write 速度は AmorphousDiskMark 2.5.1(以下 ADM とする)のような極端な「低速度」にはなっていませんね。

RND4K Q32T16 の測定値が大きいのは 16 スレッドによるスループット値だからでしょう。

ADM の元になった Windows 用 CDM での測定値傾向は ADM Ver. 1.2.3 の方が近く、新バージョンがヘンだと思うのですがよくわかりません。

ディスクの測定ツールはいくつかあります。

Mac 版しかない Blackmagic Disk Speed Test は、Sequential Write / Read しかわかりません。

実際の処理における性能はほとんどの場合、Random Read / Write の性能に依存しますので、ADM は重宝していました。

新バージョンはしばらく使用を保留し、旧バージョンを使用するようにします。

あるいは、fio を使って自分で測定ツール化してみるかですかねぇ。

【 2020/02/19 追記 】

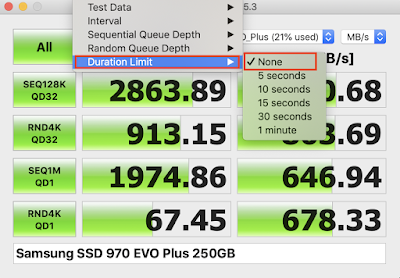

AmorphousDiskMark の Ver. 2.5.3 で「 5 秒の測定制限時間」の変更ができるオプションが新設されました。

「制限なし」にして測定した結果、測定サイズによらず Ver. 1.2.3 と同じ結果を得られます。

「 5 秒の測定制限時間」は SSD への書き込みを減らして寿命に与える影響を少なくする目的があるようです。

また、測定時のキャッシュの取り扱いも関連性があるのかも知れませんが、詳細は不明です。

が、そもそもこの制限がない場合に書き込み回数が多少増えたからといって、SSD の寿命に与える影響は「極めて軽微」ですから、私は無意味と考えていました。

例えば 5GB 程度の書き込み量増加が寿命に与える影響度は、5 年を目安の寿命に換算して「1日寿命が短くなるかも知れない」程度なのです。

実際の寿命は 5 年どころか、この 5 倍以上はあるようですから、「数時間程度寿命が短くなるかも知れない」程度なのです。

ただ HDD の場合は影響度合いが少し増えますので、それには意味があるかも知れません。

「 5 秒の測定制限時間」を「なし」に設定して測定すれば Ver. 1.2.3 と同じ測定方法になりますから、結果は一致します。

0 件のコメント:

コメントを投稿